Camminando per le strade di Roma

Il Colosseo, originariamente conosciuto come Anfiteatro Flavio (in latino Amphitheatrum Flavium) o semplicemente Amphitheatrum (in italiano: Anfiteatro), è il più grande anfiteatro romano del mondo (in grado di contenere un numero di spettatori stimato tra 50 000 e 87 000), situato nel centro della città di Roma. È il più importante anfiteatro romano, nonché il più imponente monumento dell’antica Roma che sia giunto fino a noi.

Inserito nel 1980 nella lista dei Patrimoni dell’umanità dell’UNESCO – insieme all’intero Centro storico di Roma, alle Zone extraterritoriali della Santa Sede in Italia e alla Basilica di San Paolo fuori le mura – nel 2007, unico monumento europeo, è stato anche inserito fra le Nuove sette meraviglie del mondo a seguito di un concorso organizzato da New Open World Corporation (NOWC).

L’anfiteatro fu edificato in epoca Flavia su un’area al limite orientale del Foro Romano. La sua costruzione, iniziata da Vespasiano nel 70 d.C., fu conclusa da Tito, che lo inaugurò il 21 aprile nell’80 d.C. Ulteriori modifiche vennero apportate durante l’impero di Domiziano, nel 90 d.C.

L’edificio forma un ovale policentrico di 527 m di perimetro, con assi che misurano 187,5 e 156,5 m. L’arena all’interno misura 86 × 54 m, con una superficie di 3357 m². L’altezza attuale raggiunge 48 m, ma originariamente arrivava a 5

2 m. La struttura esprime con chiarezza le concezioni architettoniche e costruttive romane della prima Età imperiale, basate rispettivamente sulla linea curva e avvolgente offerta dalla pianta ellittica e sulla complessità dei sistemi costruttivi. Archi e volte sono concatenati tra loro in un serrato rapporto strutturale.

Il nome “Colosseo” si diffuse solo nel Medioevo, e deriva dalla deformazione popolare dell’aggettivo latino “colosseum” (traducibile in “colossale”, come appariva nell’Alto Medioevo tra le casette a uno o due piani)o, più probabilmente, dalla vicinanza della colossale statua acrolitica di Nerone che sorgeva nei pressi. Presto l’edificio divenne simbolo della città imperiale, espressione di un’ideologia in cui la volontà celebrativa giunge a definire modelli per lo svago e il divertimento del popolo.

Anticamente era usato per gli spettacoli dei gladiatori e altre manifestazioni pubbliche (spettacoli di caccia, battaglie navali, rievocazioni di battaglie famose e drammi basati sulla mitologia classica). Non più in uso dopo il VI secolo, l’enorme struttura venne riutilizzata nei secoli, anche come cava di materiale. Oggi è un simbolo della città di Roma e una delle maggiori attrazioni turistiche sotto forma di monumento archeologico regolarmente visitabile.

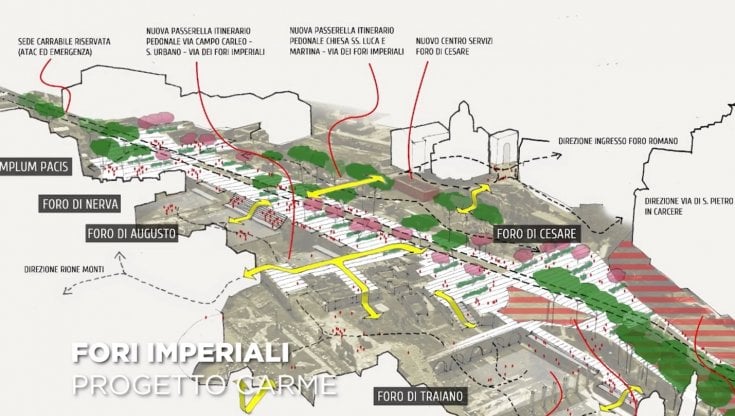

Via dei Fori Imperiali è una delle più scenografiche strade di Roma; aperta nel 1932 con il nome di via dell’Impero, prende la sua attuale denominazione dai resti monumentali dei fori di Cesare, di Augusto, di Nerva, della Pace e di Traiano che si possono ammirare percorrendola. Collega piazza Venezia con il Colosseo, che ne costituisce il traguardo visivo. È alberata a pini domestici, i caratteristici “pini di Roma”.

Oltre che sui Fori Imperiali, la via si affaccia su altri celebri monumenti romani: sulla basilica di Massenzio, sul Foro romano, sui Mercati traianei, sulla torre delle Milizie, sulla Casa dei Cavalieri di Rodi e sul lato orientale del Vittoriano. Inoltre dalla via si accede alla basilica dei Santi Cosma e Damiano e alla chiesa di San Lorenzo in Miranda, che riutilizzano, rispettivamente, le strutture del tempio del Divo Romolo e del tempio di Antonino e Faustina; a metà circa della strada, sorge la tor de’ Conti.

A partire dal 1950, vi si svolge l’annuale parata del 2 giugno, che celebra la festa della Repubblica Italiana.

Il Campidoglio, detto anche Monte Capitolino (Mons Capitolinus), è il più piccolo dei colli su cui venne fondata Roma.

Sul colle sorge il Palazzo Senatorio, sede del municipio della città eretto nel 1144.

Il termine inglese capitol (palazzo che ospita l’amministrazione di un governo), così come il termine capitale (inteso come città capitale), derivano dal Colle Capitolino.

La sua altitudine è di 48 m s.l.m. sull’Arx (attuale Basilica di S. Maria in Aracoeli), di 35,9 m s.l.m. nell’Asylum

(attuale Piazza del Campidoglio) e di 44,7 m s.l.m. sul Capitolium propriamente detto (Palazzo Caffarelli). Una sella, l’Asylum, divideva la sommità settentrionale (Arx) da quella meridionale (Capitolium propriamente detto), una cui propaggine, la Rupe Tarpea, era il luogo da dove venivano fatti precipitare i traditori. Nonostante la sua solida consistenza, il colle è composto essenzialmente da tufo, materiale largamente utilizzato dai romani per la costruzione degli edifici, come anche dimostrato dalla presenza di numerose gallerie sotto il colle, conseguenza dell’estrazione del materiale.

In epoca antica le pendici del colle rivolte verso il Tevere, il Velabro e la valle del Foro erano molto ripide, e per questo facilmente difendibili, mentre quelle verso Campo Marzio erano meno ripide, permettendo un più facile accesso alla sua sommità, anche per la presenza di una piccola sella che univa il Campidoglio con il colle del Quirinale, che fu tagliata solo in epoca imperiale da Traiano.

Il Campidoglio, per la sua conformazione fisica, e per la sua collocazione, con l’Aventino e il Palatino baluardo naturale dell’importantissimo guado sul Tevere, si rivelò fondamentale per la storia dell’Urbe sin dalle epoche più antiche.

Secondo la tradizione romana, il primo insediamento sul colle fu fondato dal dio Saturno (dove pure si trovava un tempio dedicato al dio), nel quale furono accolti i Greci guidati da Ercole. Il Campidoglio dovette essere abitato fin dall’età del bronzo, come provano alcune ceramiche scoperte ai piedi di esso, nell’area di Sant’Omobono e nello scavo presso il cosiddetto Giardino Romano.

Secondo lo storico Tacito il Campidoglio, come pure il sottostante Foro Romano, furono aggiunti alla Roma quadrata di Romolo da Tito Tazio. Altri lavori sul monte furono posti in essere dal quinto re di Roma, Tarquinio Prisco, il quale vi costruì l’ingresso trionfale. Il ritrovamento di un teschio durante i lavori della fabbrica del Campidoglio permisero all’indovino Caleno di predire che Roma sarebbe divenuta la prima città dell’universo.

Al Campidoglio è legato il racconto della presa della rocca ad opera dei Sabini che, guidati da Tito Tazio, attaccarono i Romani, per vendicarsi del Ratto delle sabine. Presa la rocca, grazie al tradimento di Tarpeia, i Sabini impegnarono i Romani in una guerra, che terminò solo grazie all’intervento delle donne sabine rapite, ormai spose e madri dei romani.

La statua equestre di Marco Aurelio. Corrisponde ad un unicum, in quanto la sola di tipo equestre di età imperiale in bronzo a giungerci integra. Essa venne realizzata tra 161 e 180 d.C. probabilmente in corrispondenza dei tributi riservatigli per le vittorie nelle campagne germaniche e sarmatiche nel 176 d.C. o immediatamente dopo la sua morte. La sua originale collocazione non è del tutto sicura: alcuni studiosi pensavano fosse stata inizialmente eretta nel Foro e poi spostata, ma la maggioranza sembra attualmente d’accordo nel posizionarla fin dall’inizio in Laterano.

Il Monumento nazionale a Vittorio Emanuele II o (mole del) Vittoriano, chiamato per sineddoche Altare della Patria, è un monumento nazionale italiano situato a Roma, in piazza Venezia, sul versante settentrionale del colle del Campidoglio; è opera dell’architetto Giuseppe Sacconi. È situato al centro della Roma antica e collegato a quella moderna grazie a strade che si dipartono a raggiera da piazza Venezia. La sua costruzione iniziò nel 1885 e i lavori si conclusero nel 1935; tuttavia, già nel 1911, il monumento fu inaugurato ufficialmente e aperto al pubblico in occasione delle celebrazioni del cinquantenario dell’Unità d’Italia. Da un punto di vista architettonico è stato pensato come un moderno foro, un’agorà su tre livelli collegati da scalinate e sovrastati da un portico caratterizzato da un colonnato.

Ha un grande valore rappresentativo, essendo architettonicamente e artisticamente incentrato sul Risorgimento, il complesso processo di unità nazionale e liberazione dalla dominazione straniera portato a compimento sotto il regno di Vittorio Emanuele II di Savoia, cui il monumento è dedicato: per tale motivo il Vittoriano è considerato uno dei simboli patri italiani. Il Vittoriano racchiude l’Altare della Patria, dapprima un’ara della dea Roma e poi, dal 1921, anche sacello del Milite Ignoto. Poiché questo elemento è percepito come il centro emblematico dell’edificio, l’intero monumento è spesso chiamato Altare della Patria. Fin dalla sua inaugurazione fu teatro di importanti momenti celebrativi. Ciò ha accentuato il suo ruolo di simbolo dell’identità nazionale. Le celebrazioni più importanti che hanno luogo al Vittoriano si svolgono annualmente in occasione dell’Anniversario della liberazione d’Italia (25 aprile), della Festa della Repubblica Italiana (2 giugno) e della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate (4 novembre), durante le quali il Presidente della Repubblica Italiana e le massime cariche dello Stato rendono omaggio al sacello del Milite Ignoto deponendovi una corona d’alloro in memoria dei caduti e dei dispersi italiani nelle guerre.

Il monumento ha un’ampia valenza simbolica, rappresentando – grazie al richiamo della figura di Vittorio Emanuele II e alla realizzazione dell’Altare della Patria – un tempio laico dedicato metaforicamente all’Italia libera e unita, e celebrando – in virtù della tumulazione del Milite – il sacrificio per la patria e per gli ideali connessi.

Piazza Navona è una delle più celebri piazze monumentali di Roma, abbellita in stile monumentale dalla famiglia Pamphili per volere di papa Innocenzo X (Giovanni Battista Pamphili) con la forma tipica di un antico stadio.

Piazza Navona, ai tempi dell’antica Roma, era lo Stadio di Domiziano che fu fatto costruire dall’imperatore Domiziano nell’85 e nel III secolo fu restaurato da Alessandro Severo. Era lungo 265 metri, largo 106 e poteva ospitare 30.000 spettatori.

Lo stadio era riccamente decorato con alcune statue, una delle quali è quella di Pasquino (forse una copia di un gruppo ellenistico pergameno che si presume rappresentante Menelao che sorregge il corpo di Patroclo), che si trova adesso nell’omonima piazza di fianco a Piazza Navona.

Poiché era uno stadio e non un circo, non c’erano i carceres (i cancelli da cui uscivano i cavalli da corsa) né la spina (il muro divisorio intorno a cui correvano i cavalli) come, ad esempio, il Circo Massimo, ma era tutto libero ed utilizzato per le gare degli atleti. L’obelisco che ora è al centro della piazza non si trovava lì, ma viene dal circo di Massenzio, che è tuttora sulla via Appia.

Il nome della piazza era originariamente “in Agone” (dal latino in agonis, “giochi”) poiché lo stadio era usato esclusivamente per le gare di atletica. Anticamente la piazza era concava, si bloccavano le chiusure delle tre fontane e l’acqua usciva in modo da allagare la piazza.

Tra X e XI secolo il Campus Agonis con le sue Cryptas erano interamente di proprietà dell’Abbazia di Farfa, per passare nel XIII secolo interamente sotto il controllo del magistrato romano della camera capitolina da destinare periodicamente ad uso ludico, uso che si protrarrà fino ad età rinascimentale avanzata quando ancora appare come area adibita ad addestramento cavalleresco e ludi carnevaleschi. In questo breve intervallo la proprietà del Circus Agonis risulta frazionato tra proprietari privati ed enti ecclesiastici.

Che la piazza “in Nagoni” fosse tornata ad essere utilizzata a fini ludici consta già nella seconda metà del XV secolo, durante il regno di Paolo II con il Carnevale e nel 1476, in occasione di una giostra organizzata dalla famiglia di papa Sisto IV nel giorno di San Marco.

Tra il 1810 ed il 1839 nella piazza si tennero le corse al fantino, ossia corse di cavalli montati (che però non avevano parentela con le più famose corse dei barberi di Via del Corso).

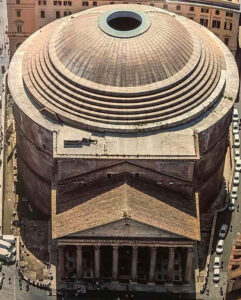

Il Pantheon (in greco antico: πάνθεων [ἱερόν]?, Pántheon [hierón], “[tempio] di tutti gli dei”), in latino classico Pantheum, è un edificio della Roma antica situato nel rione Pigna nel centro storico, costruito come tempio dedicato a tutte le divinità passate, presenti e future. Fu fondato nel 27 a.C. da Marco Vipsanio Agrippa, genero di Augusto, che lo dedicò alla dea Cibele e a tutti gli dei. Fu fatto ricostruire dall’imperatore Adriano presumibilmente dal 112-115 fino al 124 d.C. circa, dopo che gli incendi dell’80 e del 110 d.C. avevano danneggiato la costruzione precedente di età augustea.È composto da una struttura circolare unita a un pronao in colonne corinzie (otto frontali e due gruppi di quattro in seconda e terza fila) che sorreggono un frontone.

La grande cella circolare, detta rotonda, è cinta da spesse pareti in muratura e da otto grandi piloni su cui è ripartito il peso della caratteristica cupola emisferica in calcestruzzo che ospita al suo apice un’apertura circolare detta oculo, il quale permette l’illuminazione dell’ambiente interno. L’altezza dell’edificio calcolata all’oculo è pari al diametro della rotonda, caratteristica che rispecchia i criteri classici di architettura equilibrata e armoniosa. A quasi due millenni dalla sua costruzione, la cupola intradossata del Pantheon è ancora oggi una delle cupole più grandi di tutto il mondo, e nello specifico la più grande costruita in calcestruzzo romano. All’inizio del VII secolo il Pantheon venne donato dall’imperatore d’oriente Foca a papa Bonifacio IV e fu convertito in basilica cristiana chiamata Santa Maria della Rotonda o Santa Maria ad Martyres, il che gli ha consentito di sopravvivere quasi integro alle spoliazioni patite dagli altri edifici della Roma classica. Gode del rango di basilica minore ed è l’unica basilica di Roma oltre a quelle patriarcali ad avere ancora un capitolo. Gli abitanti di Roma lo chiamavano popolarmente la Rotonna (“la Rotonda”), da cui derivano anche il nome della piazza e della via antistanti.

Attualmente proprietà demaniale dello Stato italiano, dal dicembre 2014 il Ministero per i beni e le attività culturali lo ha gestito tramite il Polo museale del Lazio, e dal dicembre 2019 attraverso la Direzione Musei statali di Roma.

La Fontana di Trevi è la più grande fra le celebri fontane di Roma.

Costruita sulla facciata di Palazzo Poli da Nicola Salvi, il concorso indetto da papa Clemente XII nel 1731 era stato inizialmente vinto dallo scultore francese Lambert-Sigisbert Adam ma successivamente l’incarico passò a Salvi: si dice che il cambiamento fosse dovuto al fatto che il pontefice non voleva affidare l’opera a uno straniero, invece un’altra versione spiega che Adam doveva ritornare in Francia.

Cominciata nel 1732, fu infine affidata nel 1759 a Pietro Bracci aiutato da suo figlio Virginio. I due completarono l’opera, che venne inaugurata nel 1762.

La colonna dell’Immacolata è un monumento di Roma, situato in Piazza di Spagna e accanto al palazzo di Propaganda Fide, progettato dall’architetto Luigi Poletti. La colonna fu finanziata da Ferdinando II delle Due Sicilie, come atto simbolico che chiudeva la lunga crisi per l’interruzione della vecchia tradizione della Chinea.

La colonna è dedicata al dogma dell’Immacolata Concezione, stabilito per la Chiesa cattolica nel 1854 dal papa Pio IX, e fu eretta nella zona antistante il palazzo dell’Ambasciata di Spagna presso la Santa Sede, perché la Spagna era stato il paese che maggiormente si era adoperato per la definizione del dogma. La struttura è costituita da un basamento di marmo, su cui poggia una colonna di marmo cipollino alta 11,81 metri, che sorregge a sua volta una statua bronzea raffigurante la Madonna.

La statua è opera di Giuseppe Obici, mentre la colonna proviene dagli scavi romani: venne infatti rinvenuta nel monastero di Santa Maria della Concezione nel Campo Marzio nel 1777. Sul basamento sono

poste altre quattro statue, fatte di marmo, raffiguranti David (opera di Adamo Tadolini), Isaia (di Salvatore Revelli), Ezechiele (di Carlo Chelli) e Mosè (di Ignazio Jacometti). Quest’ultima statua fu oggetto di una tipica pasquinata romana: Pasquino gridava alla statua di parlare, ma la statua rispondeva con un sibilo: “Non posso!”. Allora Pasquino gli intimava almeno di fischiare, e Mosè replicava: “Sì, fischio lo scultore!”. Il monumento fu inaugurato l’8 dicembre 1857 grazie al lavoro di 220 vigili del fuoco diretti dal Poletti. All’inaugurazione e consacrazione della colonna intervenne lo stesso Pio IX con gran parte della corte pontificia, mentre l’ambasciatore di Spagna – in alta uniforme e in segno di continuità con la dinastia dei Borbone – assisteva insieme a tutti i funzionari dell’ambasciata, tanto che per accogliere tutti davanti alla facciata dell’ambasciata di Spagna fu montata una falsa facciata, ben visibile nella storica foto dell’evento. Dal 1923 ogni anno, in occasione della festa dell’Immacolata, i pompieri di Roma offrono una corona di fiori alla Madonna della colonna e dal 1958 il Papa presenzia regolarmente a questa cerimonia.

Piazza di Spagna, ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti che la collega all’omonima piazza, è una delle più famose di Roma. Deve il suo nome al palazzo di Spagna, sede dell’ambasciata dello Stato iberico presso la Santa Sede dal 1622. Vista dall’alto appare come la forma ad “ali di farfalla”, formata da due triangoli con il vertice in comune. Al centro della piazza vi è la nota fontana della Barcaccia, che risale al primo periodo barocco, realizzata da Pietro Bernini e da suo figlio, il più celebre Gian Lorenzo. L’8 settembre 1857 Papa Pio IX inaugurò la Colonna dell’Immacolata che presiede Piazza di Spagna in ricordo della definizione del dogma dell’Immacolata Concezione.

Attualmente l’omaggio floreale di piazza di Spagna, sempre accompagnato da una preghiera mariana del Papa, è una delle cerimonie religiose più amate e popolari di Roma. La piazza è citata in una famosa poesia di Cesare Pavese, denominata “Passerò da piazza di Spagna”, il cui testo è stato riportato integralmente su una targa vicino alla sala da tè Babington’s.

Attualmente l’omaggio floreale di piazza di Spagna, sempre accompagnato da una preghiera mariana del Papa, è una delle cerimonie religiose più amate e popolari di Roma. La piazza è citata in una famosa poesia di Cesare Pavese, denominata “Passerò da piazza di Spagna”, il cui testo è stato riportato integralmente su una targa vicino alla sala da tè Babington’s.

La scalinata di Trinità dei Monti

La piazza alla fine dell’Ottocento.La monumentale scalinata di 136 gradini, commissionata dal cardinale Pierre Guérin de Tencin, fu inaugurata da papa Benedetto XIII in occasione del Giubileo del 1725: essa venne realizzata, su in progetto in animo dei sovrani francesi sin dalla metà del XVII secolo, grazie a dei finanziamenti francesi a partire dal 1721, per collegare la piazza alla chiesa della Trinità dei Monti di loro patronato.

Venne progettata sia da Alessandro Specchi sia da Francesco De Sanctis dopo generazioni di lunghe e accese discussioni su come il ripido pendio sul lato del Pincio dovesse essere urbanizzato per collegarlo alla chiesa. La soluzione scelta fu quella di De Sanctis: una grande scalinata decorata da numerose terrazzegiardino, che in primavera ed estate viene addobbata splendidamente con molti fiori, soprattutto azalee. La sontuosa, aristocratica scalinata, posta all’apice di un lungo asse viario che portava al Tevere, fu disegnata in modo che avvicinandosi gli effetti scenici aumentassero

man mano. Tipico della grande architettura barocca era infatti la creazione di lunghe, profonde prospettive culminanti con quinte o sfondi a carattere monumentale.

Nel 1787 Johann Wolfgang von Goethe durante il suo soggiorno a Roma vide i lavori di preparazione per l’installazione dell’obelisco di fronte alla chiesa della Trinità dei Monti voluto dal papa Pio VI: «A Trinità dei Monti stanno scavando per gettare le basi del nuovo obelisco; lassù il terreno non è che materiale riportato dalle rovine dei giardini appartenuti a Lucullo e poi di proprietà dei Cesari.» (Johann Wolfgang von Goethe, Viaggio in Italia)